Modul 10

KI und Umwelt

"Künstliche Intelligenz ist weder gut noch böse. Es ist ein Werkzeug. Es ist eine Technologie, die wir nutzen können" - Oren Etzioni

Über das Modul

In diesem Modul erarbeiten sich die Schüler*innen selbstständig mithilfe eines "grünen" Portfolios Inhalte zu Umweltaspekten in der Informatik. Dabei ist es empfehlenswert direkt zu Beginn des Themenblocks Kleingruppen zu bilden, da im Folgenden immer wieder Aufgaben und Diskussionen, auch während theoretischer Inputs, im Team durchgeführt werden sollen.

In der ersten Hälfte des Portfolios steht der eigene Umgang mit Technologien und der individuelle Energieverbrauch im Vordergrund. Den Schüler*innen soll bewusstwerden, wie viel CO2 durch den Einsatz von Smartphones, Computer, etc. ausgestoßen wird und welche Auswirkungen das auf unsere Umwelt hat. Im zweiten Teil werden die Schüler*innen selbst zu Entwickler*innen. Durch von den Lehrpersonen gezeigten Beispielen inspiriert, sollen sie sich selbst eine Anwendung ausdenken, die die Umwelt schonen kann. Bei dieser Übung handelt es sich jedoch vielmehr um eine Art Ideenlabor, in welchem sich die Schüler*innen austauschen, Skizzen anfertigen und ihre Einfälle in Diskussionsgruppen überarbeiten als um das tatsächliche Programmieren und Umsetzen von Projekten.

Mithilfe dieses Moduls soll auf Problematiken in der IT hingewiesen werden und Schüler*innen ihr digitales Konsumverhalten reflektieren lassen. Gleichzeitig werden auch Gestaltungs- und Problemlösungskompetenzen geschult, mit deren Hilfe sie in Form ihrer "grünen" App aktuelle Umwelt- und Klimaproblematiken nochmals überdenken und versuchen können, passende Lösungen für sie zu finden.

Ziele

Die Schüler*innen sind in der Lage

- ihren eigenen digitalen Konsum und damit einhergehende CO2-Bilanz zu reflektieren

- Maßnahmen für eine schonendere Nutzung wiederzugeben, aber auch selbstständig zu formulieren

- digitale "Klimakiller" zu erkennen und kennen bereits einige (bspw. das Trainieren Neuronaler Netzwerke und das Streamen von Videos)

- technische Anwendungen zu beschreiben, die bereits einen positiven Einflusss auf das Klima haben

- in Teams eigene Ideen zu entwickeln und zu verfeinern

Zeitplan

| Zeit | Inhalt | Material |

|---|---|---|

| 20 min | Theorie mit Übungen - Klimakiller KI? | Folienset 1 |

| 40 min | Portfolioarbeit | Arbeitsblatt |

| 20 min | Theorie - Klimaretter KI? | Folienset 2 |

| 70 min | Übung: Ideenlabor "Green AI" | Folienset 3 |

Einleitung

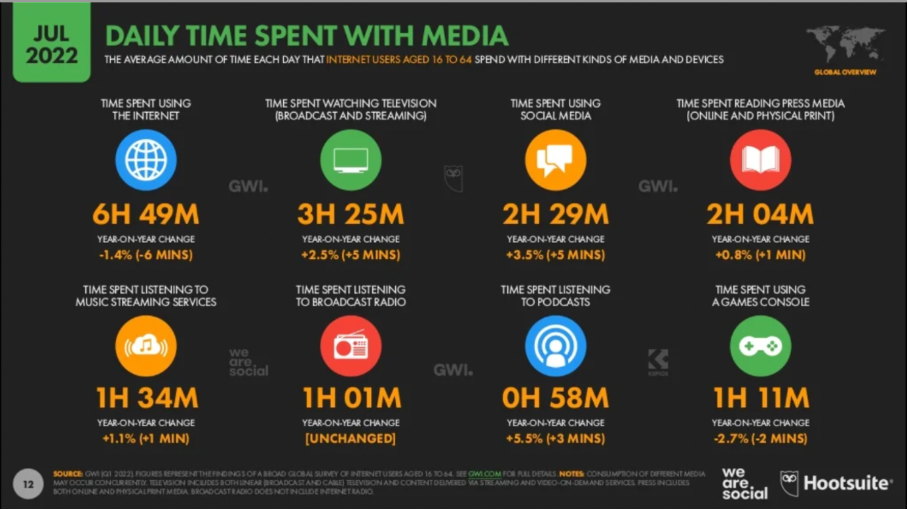

Die Digitalisierung ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, mittlerweile ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung online (63,1%, Stand 2022). 2022 nutzen bereits 5.03 Milliarde Menschen das Internet, wodurch der Energiebedarf durch Online-Aktivitäten wie Cloud-Computing, Streaming-Diensten und bargeldlosen Bezahlsystemen sich mit jedem Jahr weiter erhöht (vgl. Report der Digital-Agentur We Are Social).4

Was jedoch vielen nicht bewusst ist: Smartphones benötigen mittlerweile mehr Energie als Kühlschränke; und zwar nicht durch das häufige Aufladen der Akkus, sondern durch den dadurch entstehenden Datenverkehr.5

Doch nicht nur in unserem Privatleben spielt diese eine Rolle, auch in der Industrie und Landwirtschaft, aber auch im Umwelt- und Klimaschutz bietet sie neue Lösungen. Mit dem steten Anstieg der Digitalisierung werden jedoch immer mehr und leistungsstärkere Server, Rechenzentren und Endgeräte benötigt. So kann die Digitalisierung zwar einerseits Lösungen bieten, andererseits ist sie durch den starken Energieverbrauch, durch ausbeuterische und umweltschädliche Produktionsverfahren und der Kurzlebigkeit vieler Geräte auch ein riesiges Problem.

Klimakiller KI?

Aufgabe: Schätzspiel

Die Schüler*innen sehen, dass es 7,98 Milliarden Menschen auf der Erde gibt. Sie sollen nun schätzen, wie viele ein Handy besitzen, wie viele das Internet nutzen und wie viele aktiv Social Media verwenden. Für dieses Schätzspiel können entweder einzelne Stimmen aus dem Plenum gesammelt werden oder die Schüler*innen ordnen entweder sich in einem Zahlenstrahl im Klassenraum an oder man zeichnet diesen Zahlenstrahl einfach auf die Tafel und die Schüler*innen sollen je einen Strich pro Schätzung abgeben. Nach jeder Runde wird das jeweilige Ergebnis veröffentlicht.

Green IT

Dass Autofahren und um die Welt fliegen schlecht für die Umwelt ist, wissen mittlerweile alle. Jedoch ist den meisten Nutzer*innen elektronischer Geräte ist gar nicht bewusst, dass sich auch der Einsatz von Informationstechnik massiv auf unsere Umwelt auswirkt. Auch Computer, Smartphones, das Internet können wahre "Klimakiller" sein. Durch den exzessiven Abbau seltener Metalle und Erden wie zum Beispiel Kobalt und Tantal entsteht Ressourcenknappheit und durch den steigenden Energieverbrauch aufgrund der vielen elektronischen Geräte hinterlassen wir Menschen einen enormen Fußabdruck in unserer Umwelt. Darum ist es umso wichtiger, dass jede*r einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leistet. Unter dem Begriff "Green IT" werden daher die Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit von IT-Geräten und Programmen genauer betrachtet.

Die Emissionsrate im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) hat mittlerweile jene des Flugverkehrs überholt! Der weltweite CO2-Ausstoß im Bereich der IKT hat sich deren Anteil an den globalen CO2-Emissionen zwischen 2013 und 2020 von 2,5 auf 3,2 Prozent erhöht. Vergleichbar ist der aktuelle CO2-Ausstoß der IKT mittlerweile mit jenem des ganzen Mittleren Ostens im Jahr 2017! (vgl. The Shift Project) 3

Die IKT steckt dabei in einer Zwickmühle: einerseits sollten die Emissionen möglichst reduziert werden, andererseits erwarten sich Nutzer*innen stärkere Leistungen beim Verwenden ihrer technischen Geräte.

Während grundsätzlich immer häufiger erneuerbare Energien verwendet werden, Strom gespart wird und man versucht, unnötigen Verkehr einzudämmen, steigt die Internetnutzung und die Leistungsfähigkeit innerhalb dieser Technologien weiterhin stark an. Streaming-Dienste wie YouTube, Netflix und Spotify sind starke Datennutzer und wachsen schnell, aber auch gewöhnliche Webseiten werden immer datenintensiver. Laut der Website HTTPArchive.org ist die durchschnittliche Webseite heute fast viermal so groß wie 2010, Tendenz steigend. Der Einsatz von Informationstechnologien führt durch die verstärkte Nutzung von Geräten wie Computer, Handys, Drucker, Router, aber auch Servern und der damit einhergehenden Kühlung dieser zu einem höheren CO2-Ausstoß, gleichzeitig können durch den Einsatz dieser Geräte Emissionen durch (Geschäfts)Reisen oder Gütertransport jedoch auch minimiert werden und Prozesse verbessert werden.

Handynutzung

Mittlerweile sind über 5,5 Milliarden Handys im Umlauf (Stand 2020), im Jahr 2017 waren es hingegen "nur" 4 Milliarden. Doch nicht nur die Tatsache, dass mehr Geräte verwendet werden, schadet der Umwelt, durch den erhöhten Einsatz diverser Apps, wird der Stromverbrauch bei Smartphones erhöht. Denn obwohl sich die Akkuleistung in den letzten Jahren um 50% gesteigert hat, werden Smartphones genauso häufig aufgeladen wie zuvor.4

Musik- und Videostreaming

Musik- und Videostreaming zählt mittlerweile zu den größten Stromverbrauchern, denn mehr als 75% des Datenverkehrs im deutschen Internet würden Videos ausmachen. Weltweit seien es im Schnitt mehr als 60%. Hierbei handelt es sich vor allem um Online-Videos, welche ohne vorheriges Download auf dem Endgerät abgespielt werden können. Besonders hochauflösende Technologien wie z.B. "4K" sind ein Grund für die hohe Datenmenge. Pro Minute werden 167 Millionen Videos auf TikTok angesehen und 694 Tausend Stunden Videos bei YouTube gestreamt. 1 Aber auch das Musikstreaming verursacht hohe CO2-Emissionen. So haben Musikstreamingdienste 2015 und 2016 200 bis 350 Million Kilogramm Treibhausgas-Emissionen verursacht und ist somit schädlicher als die Produktion und Entsorgung von CDs und Schallplatten.2

www.internetlivestats.com

Über die Website www.internetlivestats.com können Daten, wie die Anzahl an Websites, Emails oder gesehene YouTube-Videos in Echtzeit angezeigt werden.

Welche Maßnahmen können nun getroffen werden?

- Physische Server können virtualisiert werden: Da physische Server häufig nur zu 15-30% ausgelastet werden, können diese in mehrere virtuellen Server aufgeteilt werden, um diese bestmöglich zu nutzen. Dadurch wird sowohl beim Betrieb als auch beim Kühlen Strom gespart.

- Kühlsysteme für Server können überarbeitet oder ausgetauscht werden

- Verwendung von "grüner", energieeffizienter Hardware, Reduktion von kritischen Metallen in Baukomponenten

- Überdenken des eigenen Nutzungsverhaltens (Bewusst machen durch Energiemessungen und Energiesparen durch bspw. Ausschalten von nicht benötigten Geräten)

- Verwendung von erneuerbaren Energien (Wind, Sonne, Wasser, etc.)

- Recycling von wichtigen Rohstoffen

Material

Aufgabe

Überlegt zusammen in der Klasse: welche weiteren Maßnahmen, die du selbst umsetzen kannst, fallen dir spontan ein?

Welche Maßnahmen kannst du treffen?

- Kaufe Geräte nur, wenn du sie wirklich benötigst. Wenn ein Gerät kaputt geht, versuche, es reparieren zu lassen oder gebraucht kaufen.

- Benutze, Smartphone, Laptop oder Fernseher sparsam. Konzentriere dich auf ein Gerät und lasse andere nicht parallel laufen.

- Spare Strom mit schaltbaren Steckdosenleisten

- Kleine Bildschirme brauchen weniger Energie als große

- Streame bewusst: Deaktiviere die Autoplay-Funktion und schau dir nur die Inhalte an, die dich wirklich interessierten.

- Drossle die Bildauflösung herunter. Denn: Bei höchster Auflösung werden 23-mal so viele Daten pro Stunde verbraucht wie bei niedriger.

- Sprachanrufe sind sparsamer als Videoanrufe

- Räume zum Beispiel mal dein Postfach auf und lösche Mails, die du nicht brauchst. Auch andere Dateien, die du in der Cloud oder online gespeichert hast, kannst du auf eine Festplatte umziehen oder löschen, falls du sich nicht mehr benötigst.

- ...

Material

Referenzen

Aufgabe

Schätzt in Gruppen, wie viele Stunden der durchschnittliche Mensch das Internet verwendet (via Smartphone, Computer, Smart TV, Spielkonsolen, etc.).

In Österreich sind es täglich 05:55 Stunden, in Deutschland 05:32 (Zu Ungarn gibt es über We Are Social keine Daten)

Green Portfolio

Es ist schwierig, Dinge zu verbessern, wenn man sich deren Auswirkung noch gar nicht bewusst ist. Aus diesem Grund sollen die Schüler*innen einige (oder alle) Aufgaben aus unseren Vorschlägen durchführen, um zu sehen, wie viel Energie ihre digitalen Alltagshelfer benötigen. Durch Funktionen am Smartphone, Apps wie oder Websites wie WebsiteCarbon.com, welche den CO2-Ausstoß pro Seitenaufruf misst, kann der eigene Verbrauch mittlerweile mit wenigen Klicks nachvollzogen werden.

- Wie viel Zeit verbringe ich am Smartphone? Die Schüler*innen sollen dabei aufschreiben, wie lange sie in den letzten drei Tagen jeweils ihr Smartphone genützt haben. Unterhalb der Gesamtanzeige, werden noch die Nutzungszeiten für die einzelnen Apps aufgeschlüsselt, was für einige Schüler*innen ebenfalls interessant sein könnte.

Dafür können Android-Nutzer*in die "Digital Wellbeing"-Funktion in den Einstellungen suchen und iPhone-Nutzer*in die Funktion "Bildschirmzeit" aufrufen. Für beide Betriebssysteme gibt es darüber hinaus noch die Möglichkeit, Timer einzustellen, wodurch Apps nach einer gewissen Zeitspanne pausiert werden. Diese Art der Intervention kann in gemeinsamen Plenumsdiskussionen auch angesprochen und reflektiert werden. - Wie viele Daten verbrauche ich? Auf jedem Handy lässt sich die Datennutzung bzw. der Datenverbrauch kontrollieren. Die Schüler*innen sollen den Datenverbrauch der letzten drei Tage dokumentieren und falls möglich, den Namen und den Datenverbrauch der von ihnen am meisten genutzten Apps aufschreiben.

- pro Gigabyte entstehen 140 g CO2 - CO2-Messungen meiner Lieblingswebsites: Über die Website https://www.websitecarbon.com können die Schüler*innen den CO2-Ausstoß diverser Websites ermitteln. Dafür müssen sie nur den entsprechenden Link in die Suchleiste der Website einfügen und auf "calculate" klicken. Da die Seite nur auf Englisch verfügbar ist und die unter dem Ergebnis stehenden Vergleiche dadurch schwerer zu verstehen sind, ist es empfehlenswert die Schüler*innen in Kleingruppen recherchieren zu lassen.

Die Schüler*innen sollen hierbei von mindestens drei Websites den Co2-Ausstoß und jeweils einen Vergleich festhalten. Am anschaulichsten sind vermutlich die beiden letzten Vergleiche, bei denen der CO2-Ausstoß der benötigen Anzahl an Bäumen, um diesen wieder abzubauen und der elektrischen Energie, um ein Auto zu betreiben, gegenübergestellt wird.

Ein kleiner Vergleich: eine durchschnittliche Seite benötigt zirka 6,8 Gramm CO2 pro Seitenaufruf, die effizienteste Website ist jene von Elon und Kimbal Musk (www.muskfoundation.org) und benötigt nur 0,009 Gramm CO2. Es sei jedoch dahingestellt, ob nun jede Website so minimalistisch sein soll. - Wie viel Energie benötigen Suchmaschinen? Google hat ein streng gehütetes Geheimnis gelüftet: den Strombedarf seiner Datenzentren. Wie die "New York Times" berichtet, verbraucht das Unternehmen kontinuierlich 260 Millionen Watt - ungefähr ein Viertel der Produktionsleistung eines Atomkraftwerks, und genug, um eine Stadt mit bis zu 200.000 Haushalten zu versorgen. Trotz dieser gigantischen Zahl müssten die Leute bedenken, wie viel Energie andererseits durch die Angebote von Google gespart würde, sagte Urs Hoelzle, Vizepräsident des Konzerns, der Zeitung. Wer eine Suchmaschine befrage, müsse beispielsweise nicht in die Bibliothek fahren, und spare so Benzin. 9 Recherchiere: Welche "grünen", alternativen Suchmaschinen gibt es? Welche Vor- und Nachteile bringen diese mit sich? Sind diese Suchmaschinen tatsächlich umweltfreundlicher als Google?

- Meine CO2-Bilanz: Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Online-Tools, um den eigenen Co2-Fußabdruck zu ermitteln. Die Fragebogen sind äußerst detailliert, darum sollte auch genügend Zeit miteingeplant werden. Speziell für Schüler*innen wurde der Rechner von Klima Arena entwickelt, welche auf Deutsch verfügbar ist: https://klima-arena-jugend.co2-rechner.de/de_DE/start#panel-calc

Als Alternative kann der Rechner des WWF verwendet werden, dieser ist auf Deutsch und auf Englisch verfügbar: zum deutschen Fragebogen, zum englischen Fragebogen.

Am Ende des Fragebogens wird nicht nur der CO2-Verbrauch gezeigt, sondern auch Tipps, wie man diesen noch weiter reduzieren könnte. Hier wäre es möglich, Tipps, die die Schüler*innen am ehesten umsetzen können bzw. wollen rauszuschreiben und zu sammeln. - Nachdem die Schüler*innen sich mit ihrem eigenen Verbrauch auseinandergesetzt haben und bereits einige Tipps erfahren haben, sollen sie sich am Ende dieser Phase nochmal überlegen, welche Punkte für sie persönlich wichtig sind und wie sie Energie sparen können. Diese Punkte können für die zweite Arbeitsphase, dem Entwickeln einer KI-Anwendung, als Ausgang für weitere Schritte dienen dienen.

Referenzen

Klimaretter KI?

Die Digitalisierung soll jedoch nicht nur als Stromfresser und Klimakiller gesehen werden, wie diese in vielen öffentlichen und politischen Debatten dargestellt wird. Dabei steht, wie im ersten Teil des Unterrichtsmoduls festgestellt werden konnte, vor allem der zunehmende Energie- und Ressourcenverbrauch im Zentrum der Anklagen. Als Beispiel kann hier das Trainieren von KI-Programmen herangezogen werden. Das Modell GPT-3 von OpenAI, welches für Textgenerierung entwickelt wurde, benötigte mehrere tausende Tage, um einen Datensatz mit zirka 500 Millionen Wörter zum Trainieren zu verarbeiten. Dabei entstanden rund 313 Tonnen CO2. 13 Das ist ungefähr das Fünffache dessen, was ein amerikanisches Auto in seinem gesamten Lebenszyklus verbraucht (sowohl dessen Produktion als auch der Kraftstoffverbrauch). Schon heute beträgt der globale Stromverbrauch durch Rechenzentren 2%, wodurch hierbei genauso viel CO2 wie durch die Luftfahrt erzeugt wird. 12

Doch durch die Digitalisierung können vielmehr positive Effekte für den Umwelt- und Klimaschutz durch die Verknüpfung von Echtzeitdaten und zahllosen Geräten (siehe "Internet of Things") entstehen.

KI reduziert Emissionen

Wissenschaftler*innen argumentieren, dass das Training von KI-Systemen zwar energieintensiv ist, KI-Systeme jedoch längerfristig Emissionen reduzieren können: z.B. ein Thermostat im Smart Home, der aus den Routinen des Bewohners lernt und Heizperioden an die An- und Abwesenheiten anpasst. Es wäre auch eine intelligente Verknüpfung von Wetterdaten, Prognosemodellen und den tatsächlichen Heizdaten möglich, um Gebäude möglichst effizient zu heizen.

Beim Autofahren genügt es bei einem Spurhalteassistent, für dessen Programmierung die Energie, die für den Bau dieses Fahrzeugs benötigt wird, energetisch kompensiert wird, wenn durch diesen Spurhalteassistent einen Unfall verhindern kann.

Auch durch smarte Verkehrssteuerung kann der CO2-Ausstoß reduziert werden. Durch die Verwendung von Mobilfunkdaten kann der Verkehrsfluss gemessen werden, sodass Verkehrszustandsmeldungen viel genauer werden und an betroffene Fahrer*innen gesendet werden. Aber auch Ampelsteuerungen und Geschwindigkeitsregelungen könnten durch KI-Systeme gesteuert werden, um dadurch Energie zu sparen.13

"Google hat zum Beispiel in seinem Tochterunternehmen Deepmind ein intelligentes Steuerungssystem entwickelt, mit dem der Energieverbrauch seiner Rechenzentren laut eigenen Angaben um 40 Prozent reduziert wurde. Alle fünf Minuten macht die cloudbasierte künstliche Intelligenz eine Analyse der Kühlsysteme, um anhand von Sensordaten den Luftdruck oder die Temperatur in der nächsten Stunde vorherzusagen. Die menschlichen Kontrolleure können dann an den Stellschrauben drehen, um einen möglichst verbrauchsarmen Betrieb zu gewährleisten." 11

Auch der Sektor des "Smart Farming" hat sich mittlerweile etabliert, wobei bspw. durch KI-Programme Dünger und Pflanzenschutzmittel punktgenau verwendet werden können, um so ressourcenschonender zu arbeiten. Durch den Einsatz von IoT (Internet of Things) können die Prozesse bei der Feldarbeit effizienter gestaltet und bestmögliche Ergebnisse bei der Ernte erzielt werden. Durch den Einsatz der Digitalisierung kann also nicht nur effizienter gewirtschaftet werden, es kann auch klima- und umweltschonender (weniger Pestizide, genauerer Einsatz von landwirtschaftlichen Geräten) gearbeitet werden.13

Gläserner Mensch und Data Bias

In all diesen vorgestellten Projekten und Einsatzmöglichkeiten wird mit einer Vielzahl an Daten gearbeitet. Was genau Daten sind, kann im Basismodul nachgelesen bzw. mithilfe dessen vermittelt werden. Im Falle, dass mit persönlichen Daten bei diesen Programmen gearbeitet wird, z.B. im "Smart Home" oder bei der smarten Verkehrssteuerung, spielt vor allem der Datenschutz eine wichtige Rolle. Vielleicht ist dir schon mal der Begriff "Gläserner Mensch" begegnet, welcher als (negative) Metapher für den Datenschutz verwendet wird. Man meint damit, dass persönliche Daten freiwillig, aber auch unfreiwillig weitergegeben werden, wodurch der Mensch "gläsern" als "durchleuchtbar" wird. Viele wird mittlerweile sehr offen preisgegeben, wenn man sich durch Social Media Profile klickt, aber es werden auch Daten unfreiwillig gesammelt. So weiß Google nach einiger Zeit, wo eine Person arbeitet oder wohnt.

Daten Biases entstehen hingegen durch das Einspeisen und/oder Verarbeiten von fehlerhaften Daten. Durch diese können Diskriminierungen von bestimmten Personengruppen entstehen. So wurden bei Amazon bspw. hauptsächlich weiße Männer für eine Einstellung bei einer Jobbewerbung vorgeschlagen, da laut den Daten auch zuvor hauptsächlich weiße Männer in der Firma arbeiteten. Mehr zu diesem Thema kann in unserem Ethik Modul nachgelesen werden.

Ob die Digitalisierung insgesamt nun zu einer Belastung für das Klima und damit auch zur Beschleunigung des Klimawandels oder doch vielmehr zu einer Entlastung des Systems beiträgt, kann man mit dem derzeitigen Kenntnisstand noch nicht beantwortet werden. Es werden zwar eine Vielzahl an Studien zu den Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels durchgeführt, jedoch geben diese kein eindeutiges Meinungsbild wieder oder sie widersprechen einander sogar. Darüber hinaus behandeln aktuelle Studien das Thema nur sehr einseitig und konzentrieren sich nur auf den Energieverbrauch der Digitalisierung, wohingegen noch viele weitere Einflussbereiche der Digitalisierung berücksichtigt werden müssen (bspw. Rohstoffverwendung, Landverbrauch, Verunreinigung von Böden und Wasser…).

Material

Referenzen

Ideenlabor "Green AI"

Während dieser Aufgabe erhalten die Schüler*innen-Gruppen einen großen Bogen Papier (am besten A2), um alle ihre Schritte festzuhalten und zu visualisieren. Die Schüler*innen können dabei Texte schreiben und aufkleben, Logos designen und Skizzen anfertigen.

Brainstorming

Im ersten Schritt setzen sich die Schüler*innen in ihren Kleingruppen zusammen und sprechen über die von ihnen gesammelten, umweltschonenden Maßnahmen aus ihrem Portfolio und die Praxisbeispiele zu umweltfreundlichen KI-Anwendungen.

Darauffolgend sollen sie eine Top 3 Liste mit Ideen erstellen und sich schließlich für einen der aufgezählten Bereiche bzw. Problemstellungen, für die sie selbst ein Programm/eine App entwickeln wollen, entscheiden.

Spezifizierung

In der nächsten Phase geht es bereits in die Konkretisierung: die Schüler*innen sollen sich überlegen, was genau das Ziel ihrer Anwendung sein soll und welche Funktionen sie können soll. Dabei sollten alle Punkte aufgeschrieben werden, die zu berücksichtigen sind.

Folgende Fragen können dabei hilfreich sein:

- Welches Ziel hat deine App? Was genau soll sie tun? Wie kann die Idee funktionieren?

- Wie wirst du deine App ansprechend für deine Nutzer*innen machen?

- Was nimmst du dir vor? Welches Problem soll deine App zu lösen helfen?

Design

Im folgenden Schritt geht es um die konkrete Gestaltung der Anwendung. Die Schüler*innen überlegen sich einen Projektnamen, können ein Logo designen, wenn sie wollen und eine Art Wireframe designen, um zu visualisieren, wie das Programm aussehen und funktionieren kann. Wenn einzelne Fenster des Programms designt werden, können die Schüler*innen auch nachvollziehen, ob der Aufbau selbst Sinn macht oder ob sie wichtige Aspekte vernachlässigt haben.

Präsentation im World Café

Am Ende der ersten Entwicklungsphase findet durch die Methode "World Café" ein Austausch und die Möglichkeit Feedback zu geben statt. Da diese Methode mindestens eine Stunde beansprucht, können als Alternative die Ergebnisse auch direkt im Plenum präsentiert werden, ohne dass eine Überarbeitungsphase stattfindet.

Bei dieser Methode bleibt immer ein Gruppenmitglied als Moderator*in am Tisch sitzen, während die anderen Mitglieder zu anderen Tischen gehen und sich die Projekte der anderen erklären lassen, um Feedback geben zu können.

Die Schüler*innen haben dabei die Möglichkeit Stichwörter, Fragestellungen oder Skizzen auf einem als Tischtuch fungierenden großen Bogen Papier festzuhalten, damit die Gruppen später mit dem niedergeschriebenen Feedback weiterarbeiten können.

Nach ca. 10 Minuten wechseln die Gruppen den Tisch und gehen zum nächsten Projekt, um sich darüber auszutauschen.

Überarbeitung

Zurück in den ursprünglichen Kleingruppen, kann das gesammelte Feedback auf den papierenen Tischdecken besprochen werden und überlegt werden, was sie davon inwiefern mit einbeziehen wollen.

Finale Präsentation

Die Schüler*innen präsentieren nochmal ganz kurz ihre Idee und erläutern, wo es Schwierigkeiten gab, wie das Feedback ausfiel, welches die miteinfließen haben, welches nicht und warum.

Das finale Poster kann am Ende bspw. in der Klasse aufgehängt werden.